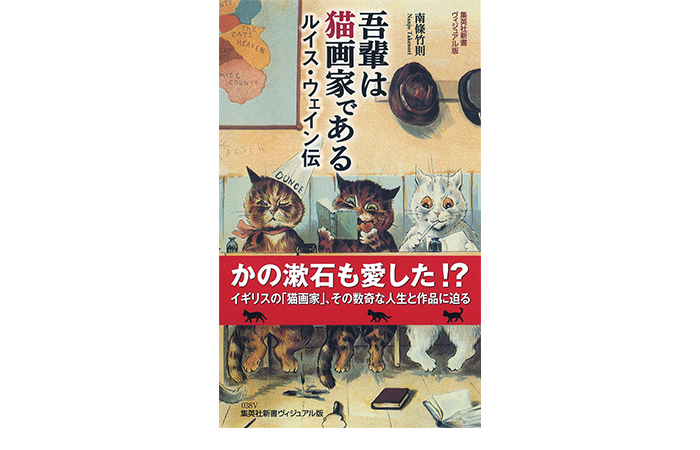

吾輩は猫画家である ルイス・ウェイン伝

世界の広い範囲で熱烈に支持された、ユニークなフルカラー猫絵。

15 12/15 UPDATE

19世紀から20世紀初頭にかけて活躍した、イギリスが誇る「猫画家」であるルイス・ウェインの評伝が本書だ。彼の絵も大量に収録されている。「ここでしか見られない」のではないか、と思えるほど貴重なものも多く、ぜんたいの半分以上をこうした絵が占めている。だからポケット版の画集といった趣きもある。そしてもちろん、フルカラーだ。世紀末から新世紀にかけて、イギリスはおろか、世界の広い範囲で熱烈に支持された、彼のユニークな猫絵をここで満喫することができる。

ルイス・ウェインの猫絵というと、その最大の特徴が「擬人化されている」ものが多い、ということだ。毛並みなど細部に至るまで写実性を発揮しながらも、「人間のように」表情豊かにデフォルメされた猫が、二足歩行し、本を読み、ときに服も着たりして、「人間のように」行動している様を、彼は好んで描いていった。この愛らしさ、ユーモアの感覚が受けて、彼は人気を得る。

と、そんなウェインの絵に、どうやら、夏目漱石が多大な影響を受けていたようだ、ということの指摘と証明が、本書が静かな話題となっている最大のポイントだ。言うまでもなく、あの『吾輩は猫である』において、ウェイン流のユーモアの反映が見られる、のだという。漱石がロンドン留学していた時期(1900-02)は、ウェインはまさに時代の寵児で、彼の絵は、いたるところで目にすることができた。また実際、『吾輩~』には、ルイスの絵ハガキ「そのもの」を指していると考えられる箇所もある。「下女が第二の絵端書を持って来た。見ると活版で舶来の猫が四五疋ずらりと行列して/机の角で西洋の猫じゃ猫じゃを躍っている」......この部分がそれにあたる、として、本書には該当のハガキ絵も同時に掲載されている。ロンドン時代の漱石はもっと研究されなければならない、とつねづね僕は考えている。あのヴィクトリア朝末期をしっかり体験した、ほぼ「ただひとり」の日本の作家が彼なのだから。そして、その漱石が作家となるにあたって、処女作の『吾輩~』を書くにあたって、「ウェインの猫絵」がひと役買っていたとするならば、とてもいい話じゃないか、と僕は思う。

猫の擬人化についても思う。これはやはりコミックスの原点を作ったイギリスの伝統にのっとったものなのか。じつは動物の擬人化絵にあまり積極的ではないのがアメリカだ。ディズニーを擁しつつも、コミックスはコミックスとして隆盛なれども、アメリカ大衆美術のメインストリームは(あるいは、それに影響を受けた写真やデザインなどの全般は)、そこにはない。最も高く称揚されるもの、あるいは、最も一般的な落としどころとなるのは、たとえばノーマン・ロックウェル的な写実性とデフォルメのバランスのなかで完結することだ、と言ってもいい。では日本はどうか、というと、このことにかんしては、ことのほかはっきりと「イギリス型」だ。なにはなくとも(なにが対象であろうとも)「擬人化」することが、日本人は大好きだ。こうした傾向の源泉には、絵ハガキを見ながら「猫じゃ猫じゃ躍り」をイメージしてしまった漱石と、その絵を描いたウェインの存在があったのではないだろうか。

晩年のウェインは統合失調症を患い、(よりにもよって、あの悪名高き)「ベドラム」病院などに入院し、1939年に世を去った。入院中に彼が描いた絵は、擬人化シリーズとはまったく異なる、サイケデリックな文様と色彩が炸裂する、しかしこれも明らかなる「猫の絵」の一群だった。画風としては、こっちのほうが今日的かもしれない。水木しげる作品の一部にも通じているかもしれない。いろいろな発見があり、観察すべきポイントも多い、まさに労作と呼ぶべき良書がこれだ。

text: DAISUKE KAWASAKI (Beikoku-Ongaku)

「吾輩は猫画家である ルイス・ウェイン伝 」

南條竹則・著

(集英社新書)

1,200円[税抜き]