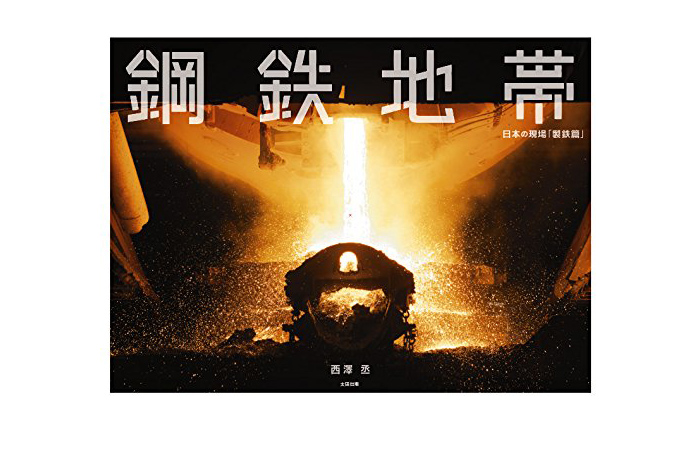

鋼鉄地帯(日本の現場「製鉄篇」)

官能的な「ものづくりの現場」の、ハイパー・クオリティの写真集。

16 5/27 UPDATE

この愉悦をなんと表しようか。白熱し、流体となって迸り落ちる鉄。飛び散る火花。奥深い暗がりの背後に湧き立つ灼熱の焔。そして、赤褐色の粉塵をまといながら、幾重にも層を成すパイプを外壁に這わせる巨大工場の悠々たる外観。その内部で正確に作動し続ける、銀色の内蔵としての機械群......被写体となったのは、製鉄所と工場だ。あまりにもソリッドで、あまりにも官能的な「ものづくりの現場」の、ハイパー・クオリティの写真集が本書だ。

著者はこれでまにも「日本の現場」をテーマとして取材を進め、いくつかの写真集として発表している。ロケットの打ち上げを追った『イプシロン・ザ・ロケット』に続いて彼が被写体として選んだのが、「製鉄」の現場だった。本書では、JFEスチール株式会社の協力のもと、同社所有の4カ所の製鉄所と1カ所の工場が撮影されている。デフォルメや感傷を廃した、まるで自らも機械の一部となって撮ったかのような、くっきりと迷いのない図像が「工場」の本質を見る者にダイレクトに伝えてくれる。すこし前に流行った「工場萌え」的な観点と本書を分つところは、リアリズムの質の違いだ。重量の違いだ。本書はどこも「萌え」てはいない。そんなフリンジな感興なんて忘れてしまえ。本書のなかで、冷厳なカメラの目は、マシーナリーとしての工場とその仕事ぶりを、「とてつもない高エネルギーで物質を改変していく仕組み」のありさまを、ただただ事実のそのままに固着させていく。しかしその「機能だけ」の光景から立ちのぼってくる、「まぎれもない現実」の美こそが、見る者の心を打つのだ。その美のありかたこそが「鋼鉄」なのだ。

また、巨大工場と言うと忘れてはいけないのが、おもに80年代のアメリカで、アクション映画の借景として多数使用されたことだ。代表例は、あれも製鉄所だった『ターミネーター2』のクライマックス。ゆえに本書を見ながら僕は、写真の隅っこのどこかに、たとえばロボコップかなにかが写り込んでいてもおかしくないような気がしていた(いなかったが)。

といったわけで、かつてのアメリカで、ジェームズ・キャメロン監督らを駆り立てた「鉄を溶かしては延ばす巨大なマシーン」としての工場の美が、ここ日本でも、これほどまでのスケールで健在だということを、あなたも確認してみてはいかがだろうか。『ブラック・レイン』のなかで、松田優作と内田裕也がマイケル・ダグラスと戦ったシーンなど思い出しながら。

text: DAISUKE KAWASAKI (Beikoku-Ongaku)

「鋼鉄地帯(日本の現場「製鉄篇」)」

西澤 丞・著

(太田出版)

2,980円[税抜]