TOMOO GOKITA

『五木田智央 THE GREAT CIRCUS』展

14 10/7 UP

Photo:Takehiro Goto

Text:Arina Tsukada

ここで発表されたモノクロームの人物表現は、映画のスチール写真などをモチーフとしたポップさが見受けられるのと同時に、臓器を引きずり出したような女性の顔や、記号化した男性の顔など、どこかシュルレアリズムにも似た不穏な要素も感じさせる。キュレーターの鈴木は、元々五木田が強い関心を抱いていたというマルセル・デュシャン、パブロ・ピカソの2人と、これらの五木田作品を重ね合わせる。特に、キュビズムの原点とも言われるピカソの《アビニョンの娘たち》(1907)や、キュビズムの手法によって対象を分解し、時間の概念を交えて再構築したとされるデュシャンの《階段を降りる裸体 No.2》(1912)は重要な比較対象となり得るだろう。

しかし、五木田はそんな美術史的見地もさらりとかわしてしまう。「とにかく飽き症なんですよ。具体的なものを描きたい欲求と、抽象に向かう欲求が交互にあって、いつも筆で遊んでいる感じ。誰かの影響って言われてもよくわからないんですよね。手を動かすうちに、だんだんとイメージが出来上がってくるんです」

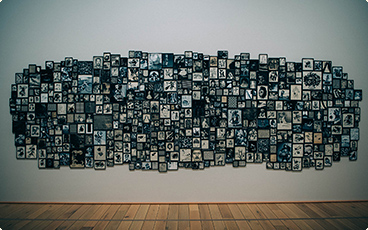

気の向くままに筆を運ばせるという五木田だが、ここに辿り着くまでには幾つものプロセスが存在したという。その経緯を感じることのできる展示が2種類ある。ひとつは、2008年にタカ・イシイギャラリー(東京)で発表され、小さなキャンバス600点以上を集めたインスタレーションだ。大好物のプロレス雑誌の切り抜きにはじまり、女性のヌード写真、映画のチラシ、日々のドローイングなど、五木田の周囲にあるイメージが集約されている。これが五木田のイメージソースであり、日々の営みであるのだろう。

もうひとつは、墨やボールペン、鉛筆などで無作為に描きつけられた未発表の素描シリーズ。五木田が自身のスタイルを模索し、悩みながら描き続けていった日記のような習作だという。また、エジプトのカイロを旅した際の夕陽の景色を思い出して一気に描かれた《CAIRO》は、五木田には珍しいカラフルなアクリル水彩のシリーズである。これらの薄い紙に描き込まれた中身をよくよく注視していくと、現在の五木田作品を形作る要素が見て取れるだろう。

本展のタイトル『THE GREAT CIRCUS』には、いわゆる正統な美術的バックグラウンドを持たない五木田が、DIC川村記念美術館での展覧会に至るまでの「盛大なる茶番劇」という意味合いが含まれているという。もちろん、この10年間の集大成を見せるSHOWという意気込みもそこにあるのだろう。いずれにせよ、文脈にとらわれず、「絵画」のチカラひとつで世界へと飛び立ちはじめた五木田にとって、この展覧会は彼自身が今後どういった位置付けになるかを検証する試みでもある。日本人アーティストとして、村上隆、奈良美智、近年では大竹伸朗などに続くポジションを、おそらく最も異例なかたちで築くことになるのではないだろうか。だが、当の本人はそれを知ってか知らずか、今日も絵を描き続けている。とにかく、現在開催中の展覧会は、今後のアートシーンにおいても最重要ポイントであることは間違いない。

『五木田 智央 THE GREAT CIRCUS』展

会場:DIC川村記念美術館会期2014年8月31日(日)〜12月24日(水)

開館時間:午前9時30分〜午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日:月曜(ただし10/13, 11/3, 11/24 は開館)、10/14(火)、11/4(火)、11/25(火)

http://kawamura-museum.dic.co.jp/